Dieser Beitrag hier im Symbole-Lexikon nimmt eine Sonderstellung ein und steht im Zusammenhang von Lichtsymbolik und der Verwendung von Licht und Gold zum Beispiel in der sakralen Kunst. In Bezug auf die Gartenkunst finden wir ähnliche Wirkungsweisen sowohl in der Park- und Gartengestaltung als auch in der Grabmalgestaltung.

Die Lichtgestaltung ist heutzutage ein beliebtes Stilelement, doch soll hier vor allem auf die Wirkung von Naturlicht eingegangen werden, welches ich im Sonnen-, Mond- und Kerzenlicht definiert sehe.

Lichtsymbolik

Wir können sicher davon ausgehen, dass alle Natur- und Kulturvölker dieser Erde das Licht schon immer als etwas Lebensnotwendiges angesehen haben. In der biblischen Schöpfungsgeschichte mit den wohl bekanntesten Worten: "Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht" haben wir ein schönes Beispiel dafür.

Weiterhin können wir sicher annehmen, dass für die Völker, die weit vom Äquator entfernt leben und die größere Schwankungen der Tageslichtzeiten im Jahr wahrnehmen, die Lichtthematik und Lichtsymbolik eine größer Bedeutung hat, als in Gebieten, in denen die Jahreszeiten relativ konstant verlaufen.

So finden wir bedeutende astronomisch orientierte Bauten ältester Natur bezüglich wichtiger Parameter der Sonne vor allem im Norden (Stonehenge, Ringanlagen usw.). Diese spätsteinzeitlichen Bauten justieren sich nach Kalenderdaten, wie die Tag- und Nachtgleiche oder die Sommer- und Wintersonnenwende.

Besonders die Wintersonnenwende mag vom Gefühl her schon immer die höchste Bedeutung gehabt haben, denn es ist der Punkt im Jahreskreis, wo die Tage wieder länger werden und der Mensch aufatmet, sowohl innerlich seelisch als auch äußerlich körperlich – auch heute noch.

Lichtsymbole

Wintersonnenwende und Weihnachten

Wenn wir uns in unserem heutigen Kulturkreis umschauen und das Brauchtum der Weihnachtszeit, der Raunächte und des Jahreswechsels näher beleuchten, finden sich viele Indizien, dass die Zeit der Wintersonnenwende für die nordischen Völker schon immer bedeutungsvoll war.

Da ist zunächst das Licht in seiner Wesenheit selber, welches als brennende und den Raum erhellende Kerze ein Symbol für sich ist und später durch Kunstlichtinstallationen aller Art ersetzt wurde. Der Adventskranz mit den vier Kerzen, der Adventsstern sowie der beleuchtete Weihnachtsbaum sind die markantesten Bildzeichen. Lodernde Feuer zur Wintersonnenwende gehen auf germanische Riten zurück. Die die Winternacht erhellende Fackel verkörpert die Hoffnung auf helle Mittsommertage und -nächte.

Vergleichbare Bräuche finden wir beim jüdischen Chanukka-Fest, wo der siebenarmige Leuchter (Chanukkia), der keinen Kultcharakter hat, mit dem Einbruch der Dunkelheit angezündet wird.

Sommersonnenwende

Auch die Feuerbräuche der Sommersonnenwendfeiern als Ritual sind an sich eindeutig Lichtsymbole. Bekannt ist, dass die Germanen Feuerräder Abhänge hinunterrollen ließen, was auf das Symbol des Sonnenrades weist. Das Sonnenrad finden wir bei Maibaum mit Kranz und beim Maibaumtanz, aber auch das Radkreuz und vor allem das Irische Kreuz (Keltenkreuz) sind Lichtsymbole.

Die spezielle Sonnensymbolik, welche sich bei vielen nordischen Völkerschaften erhalten hat, ist der Lichtsymbolik hinzuzurechnen. Jesus sprach von sich: "Ich bin das Licht der Welt" und konnte auf das Verstehen dieser Allegorie bauen. In diesem Sinne geht sogar die Christussymbolik der frühen Kirche so weit, den auferstandenen Christus als Sonnengott Sol darzustellen.

Aber auch Mond und Sterne gehören zur Lichtsymbolik. Im Zusammenhang von Mond- und Lichtsymbolik steht zudem der Phönix, der verbrennt und aus der Asche neu ersteht. Er verkörpert wie der Mond die Lichtzyklen der Jahreszeiten, die Zyklen von Geburt, Leben, Tod und Auferstehung. Die Doppelspirale ist ein abstraktes Bildzeichen für dieses zyklische Denken.

Gold und Licht

Gold als Farbe ist selber Symbol und wird in der sakralen Kunst vieler Völker für die lichte Sphäre und als Glanz des Himmels verstanden. Doch die Verwendung von Gold in der Kunst und Raumgestaltung ist vielschichtiger. Heutigentags ist die Nutzung von Kunstlicht das Gewohnte, doch das war nicht immer so.

In der Zeit, da selbst Kerzen teuer waren, hatten unserer Altvorderen ganz andere Sehgewohnheiten als wir. Man nutzte das Tageslicht zum Arbeiten aus und man baute zum Beispiel Erker im Wohn- oder Studierzimmer an, um in ihnen von Fenstern umgeben, tageshelle Plätze [1] für das Lesen und für Handarbeiten zu haben. Heute baut man oft gedankenlos Erker an das Eigenheim, ohne zu wissen, warum und stellt Grünpflanzen hinein.

Vergleichbares zeigt uns ein Beispiel ganz anderer Natur, da wir in alten Kirchen inzwischen fast überall Punktstrahler finden, mit denen Altäre bestrahlt werden. Diese sakralen Kunstwerke wurden im Ursprung aber so konzipiert, dass sie auch bei wenig Naturlicht durch die Fenster und bei Dunkelheit durch Kerzen ihre Wirkung entfalten. Das geschieht vor allem durch Vergoldung an den Plastiken, Reliefs und Verzierungens. Ein mit Kerzenlicht erleuchteter Kirchenraum und Altar entfaltet erst das Flair dieser alten Baukunst. Mit Kunstlicht hingegen wird die Seele solcher Räume zerstört.

Auch in der Gartenkunst hat man sich mit der Wirkung von Licht auseinandergesetzt. Bevor die Glühlampe erfunden wurde, setzte man Effekte mit Naturlicht, dann oft auch so, dass sie eine symbolische Bedeutung hervorriefen. Man denke nur an die traditionellen Gärten der Japaner, wo Steinlaternen gewissermaßen Lichtsymbole darstellen, obwohl sie wohl nur selten als solche benutzt wurden. Im japanischen Garten nutzt man Licht-Schatten-Effekte in den sogenannten Kiesgärten mit sorgsam geharkten Kiesflächen.

Das Licht einer Laterne kann bei Dunkelheit einem außergewöhnlichsten Zwecken dienen – etwa am Teich um dort Motten anzulocken und deren Spiel über dem Wasser still beobachten zu können. Für die Außenbeleuchtung nutzten die Japaner vor allem Papier-Lampions, welche mit ihrem eigentümlich sanften Licht die Umgebung erhellten. Diese Lampions haben etwas von der Wirkung des hellen Mondes und einer Vollmondnacht. Wann können wir das noch in der Natur genießen, wenn der Garten ganzjährig mit LED-Lampen vollgepackt ist?

Zurück zur japanischen Kultur. Auch die Wirkung der traditionellen japanischen Wohnhäuser ist dort eine besondere. Oft sind diese wohl proportionierten Häuschen [1] von kunstvollen stilistischen Grünanlagen umgeben und leuchten am Abend durch ihre mit transparentem Papier bespannten Schiebetüren als eine Art bewohnbarer Lampion und spenden der Umgebung von ihrem milden, wohltuenden Licht. So entstehen Lichträume verschiedenster Art, welche kaum durch Kunstlicht zu kopieren sind. Aber wir sollten uns bei modernen Raumlichtkonzepten für Gärten, wenigstens versuchsweise, diesen alten erprobten Konzeptionen nähern.

Ikone von Andrej Rubljow: Dreifaltigkeit – Lichtexperiment

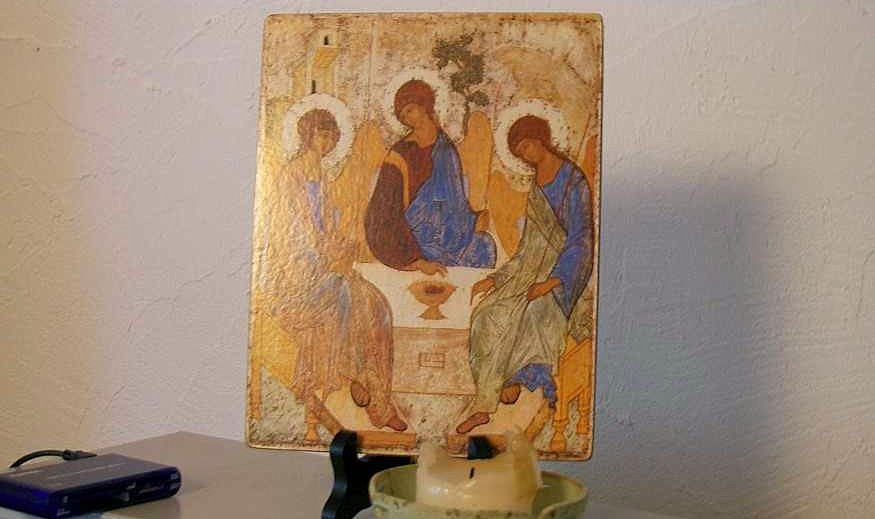

Wenn wir, als nüchterne Mitteleuropäer, die Mystik einer Ikone erfassen wollen, dann vielleicht so, dass wir diese Bilder eher als Symboldarstellungen betrachten und das auf jeden Fall bei entsprechender Beleuchtung tun sollten. Ikonen haben deshalb oft so merkwürdige Farben, meistens mit vielen Gold- oder Silberausmalungen, weil sie in Räume gehören, in denen sehr gedämpftes Licht herrscht und die, wenn überhaupt, nur mit Kerzen ausgeleuchtet werden. Das Bild 1) dokumentiert es sehr gut, und mit meinem kleinen Experiment habe ich es auch zu Hause ausprobiert.

2) Ikone, Dreifaltigkeit

2) Ikone, Dreifaltigkeit

Ich habe dafür eine der wohl bekanntesten Ikonen überhaupt ausgewählt. Der Ikonenmaler Andre Rubljow malte sie um 1425 für die Kirche im Dreifaltigkeitskloster des heiligen Sergius im heutigen Sagorsk (früher: Sergeijew Possad) bei Moskau. Bei Tageslicht betrachtet, wirkt die Ikone, im Bild 2) zu sehen, schlicht, ja fast unscheinbar, und wir vermissen die gewisse Spannung, die unser Interesse wecken könnte, darin.

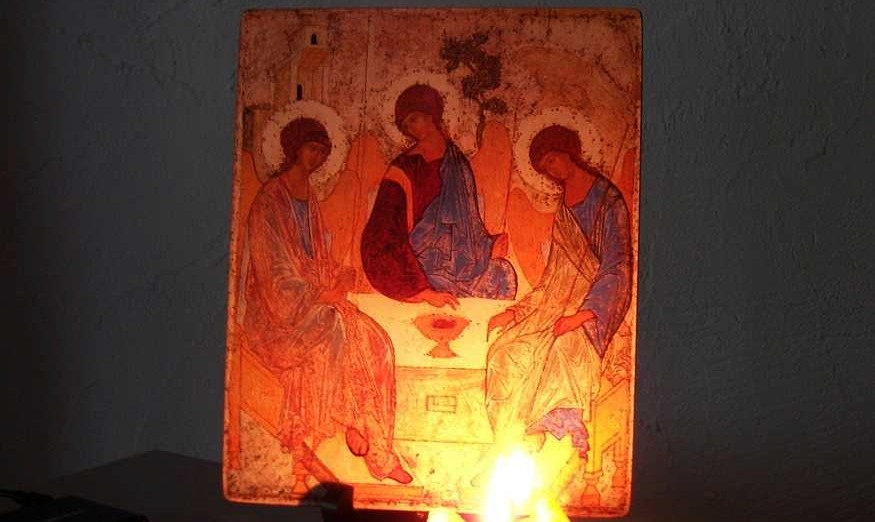

3) Der andere Lichteffekt...

3) Der andere Lichteffekt...

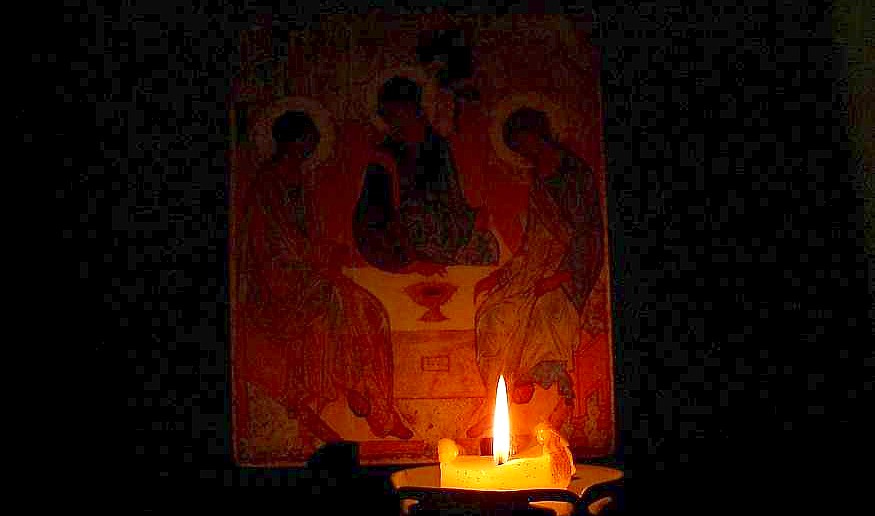

Das verändert sich, sobald das Lampenlicht ausgeschaltet und eine Kerze entzündet wurde. Wie die Bilder 3) und 4) sehr schön dokumentieren, entfaltet die Malerei in fast völliger Dunkelheit, nur vom Kerzenlicht beleuchtet, eine ganz eigene Strahlkraft, und das Zimmer, in dem wir stehen (hier ist es mein Arbeitszimmer), bekommt eine völlig neue Raumwirkung.

4) Auch die Raumwirkung verändert sich.

4) Auch die Raumwirkung verändert sich.

Die Bilder 5) und 6) dokumentieren die Wirkung von Ikonen in Kirchenräumen. Nicht alles ist auf den ersten Blick zu sehen, und nur das Wichtigste strahlt uns förmlich entgegen. Und das hat überwiegend mit der Verwendung von Gold in der Ikonenmalerei zu tun.

Gold ist einerseits ein Symbol für das Himmlische und Göttliche, weshalb es nicht selten bei der Gestaltung von Altären zum Einsatz kam. Zum anderen hatte es aber auch eine ganz pragmatische Wirkung, indem es in den (früher) oft düsteren Sakralräumen mit seiner, ihm eigenen Leuchtkraft für eine gewisse Aufhellung sorgte.

Auf unserer Seite über Gold-Symbolik finden sich die interessanten Ausführungen des Japaners Jun' Ichiro Tanizaki: Lob des Schatten; aus dem Jahre 1933 (deutsch: Entwurf einer japanischen Ästhetik Zürich 1987).

Eine interessante Erkenntnis ist, dass man bei den ganz unterschiedlichen Motiven der dargestellten Heiligen niemals gemalte Schatten findet, weil "Heilige keine Schatten werfen". Ich denke aber auch, dass diese Bilder keine normalen Gemälde sein sollen. Sie sind ganz bewusst Stilisierungen, die für diese dunklen Räume angefertigt wurden und da hineingehören, eben weil sie mit dem Raum Licht- und Schattenspiele zum Ausdruck bringen. Meiner Meinung nach muss eine Ikone immer im Zusammenhang mit einem Raum und mit dessen Atmosphäre stehen.

Zudem haben die Bilder selber kaum eine perspektivische Tiefenwirkung, sie wirken eher rein zweidimensional. Doch dieser Eindruck entsteht nur, wenn sie losgelöst vom Raum betrachtet werden. Bedenkt man aber, das zu den optischen Effekten noch der Duft von Weihrauch, das Flackern brennender Kerzen und der Gesang meditativer Choräle hinzukommt, wird jedem klar, welche Gesamtwirkung solche eine Ikonenmalerei auf den Betrachter haben kann.

5) Eine Lichtatmosphäre schaffen...

5) Eine Lichtatmosphäre schaffen...

Bereits das Malen eine Ikone ist eine andachtsvolle Handlung und Meditation zugleich. Es folgt ganz eigenen Regeln. Ikonen werden immer auf Holz gemalt, und der Bildaufbau ist festgelegt. Das Kopieren berühmter Ikonen ist üblich.

6) Das Gold erfüllt einen Zweck, der erst in der Düsternis offenbar wird.

6) Das Gold erfüllt einen Zweck, der erst in der Düsternis offenbar wird.

Ikonen helfen, beim Gebet in der Kirche die innere Ruhe zu finden. In den orthodoxen Kirchen (wie auch in den katholischen) ist es üblich, eine Gebetskerze anzuzünden. Das Entzünden der Kerze, die Handlung, bei der man "etwas tut", hilft, die Gedanken zu konzentrieren und eine Lebenshaltung des fortwährenden Herzensgebetes zu prägen.

Die Ikonenbilder gehören zu einer Ikonostase (eine mit Ikonen geschmückte Trennwand) und diese wiederum zu einer wunderschönen Holzkirche [2], die uns auf eindrucksvolle Weise die Kunstfertigkeit der russischen Holzarchitektur vor Augen führt.

Interessant ist, wie sich der Baustil in den verschiedensten Gegenden der Welt, abhängig von den örtlichen Baumaterialien, entwickelte. Nördlich der Alpen haben wir im Ursprung einen typischen Holzbaustil, weil fast grenzenlose Wälder für reichlich Baumaterial sorgten und im waldärmeren Süden, der dafür aber reich an Felsgestein ist, den Baustil aus Stein. Beide Kunstrichtungen (und nicht zuletzt der fernöstliche Bau mit Bambus) finden sich auch in der Gartenarchitektur wieder.

[1] Leselaube, Pavillon können einen ähnlichen Effekt bewirken.

[2] Zu finden ist das alles auf dem Areal eines Mühlenmuseums in der Gifhorner Heide. Das gesamte Gelände läd zu vielerlei Betätigung, zum Schauen und Mitmachen ein und kann zu einem wunderschönen Ferien-Erlebnis für Kinder und Eltern werden.